今年9月,为采访中加考察队,我来到亿万年前恐龙的栖息地,与中科院古脊椎与古人类研究所和加拿大的古生物学家一道,挖掘珍贵的恐龙化石。在戈壁大漠的日日夜夜。使我终生难忘。

风雨第一夜

- 戈壁散落树枝像远古恐龙

离开乌鲁木齐,汽车一路西行,道路崎岖,颠簸不平,越走越荒芜。视线内,除了连绵的天山山脉,就是荒原、草甸、戈壁、沙漠。第二天经过芨芨湖边防检查站折向北,我们进八了准噶尔盆地东缘将军庙戈壁。这里已是无人区,空茫的戈壁上没有道路。汽车只能沿着过去的车辙向前开,横亘的沟坎和石堆不时将人抛离车座。司机小李说,前些天考察队的一辆新卡车竟被颠掉前轴。傍晚时分,汽车终于拐进石树沟,迎面见到中国和加拿大的国旗以及沟谷里座落着的四十来个天蓝色的单人帐蓬,这便是考察队的大本营了。

古生物学是研究远古时代生物遗体和遗迹的科学,通过研究可以了解生物悠长的发展史以及生物与环境变迁的相互关系.因而,这门科学被称之为解开地球奥秘的一把钥匙。恐龙考察是古生物学中一个充满神秘色彩的研究领域,曾在远古时代出现,而后称霸世界直至突然灭绝的恐龙,给今人留下了许许多多的难解之谜.世界上很多国家的古老地层中都发现过恐龙,中国和加拿大位于地球相对的两个表面,地域辽阔,是世界上恐龙化石最多的国家.但是,在加拿大发现的多是晚期恐龙化石,而在中国发现的多为早期恐龙化石.为描绘恐龙的全球地图并构思恐龙的起源、演变、迁徒分布和灭绝规律,中加科学家计划用2—3年时间,在两国大规模采掘一批恐龙及其伴生动物化石。这一考察,受到国际学术界的广泛关注,美联社报道:“中国和加拿大两国的科学家40人将在中国的戈壁沙漠对恐龙作全球性最大的探索。”于是,一支由多名国际知名学者参加的考察队,便开进了这杳无人迹的戈壁荒漠。

天色渐黑,刚搭好帐蓬,正待舒展一下由于旅途劳累而酸麻的筋骨,忽然狂风大作,帐蓬外飞沙走石,好像要把尼龙帐蓬掀起.风过雨到,雨点加着沙粒敲打帐蓬顶,尤如万面小鼓齐鸣。我担心自己的帐蓬被风席卷而去,只得平躺在帐蓬里,手脚伸开呈大字,紧张地压住四角。风不停、雨不住,风雨一夜,我也忙了一夜。

第二天,考察队员问我感受,我苦笑道:“够呛,忙活一夜,差点刮回北京。”他们却说这只是中等规模,比这更邪虎的他们已领教过好几次了。

恐龙牙

- 考察队营地外景

考察队营地名日石树沟,因沟口有大量玛瑙化的古树化石而得名。一人合抱不的树化石横七竖八倒卧在地,长的达10余米,有的半埋地里,有的断成几节。满眼红褐光滑的玛瑙让人震惊,没人的地方出宝物。

营地对面是一望无际的开阔戈壁,逆光时,反射出黑油油的亮光,如果贴近地面向远望去,铺满黑色砾石的戈壁上晃晃悠悠蒸腾起股股热浪,真象一只巨大灸热的平底锅.

远处,戈壁边缘分布着红褐色的台地,据地层分析,大量恐龙就埋藏其中.真是不可思议,恐龙,远古时代的庞然大物就生息、繁衍在这片土地上,我请教考察队的专家.他们为我作了如下的勾画:

- 午饭通常是野餐

一亿五千万年前,这里雨量充沛、气候温和,河谷沼泽遍布。陆地上土地肥美、林木繁茂、古树参天;水中浮游生物、藻类、软体动物数量繁多,一派生机盎然。在这里,除恐龙外,还有龟鳖类、鳄类等古脊椎动物,其种类和数量远比现在多。恐龙主宰着大自然,最大的恐龙有三层楼高,四十吨重,它们在沼泽、树林中争斗,追逐、嬉戏。死后,骨胳被洪水冲入湖河,被泥沙掩埋,历经亿万年地球剧烈变动,骨胳组织渐被矿物质替换,成为化石,得以保存至今。而能够保存下来的,只是偶然的极小数量,因而被视为宝贝。

- 作者手拿珍奇的恐龙牙

挖掘这些宝贝比出土文物还难,恐龙的骨胳镶嵌在岩石中,成为一体。逼近目标地层时,需要用炸药、风镐等工具掀掉原始岩层。接近化石时则需使用钉子般细小的钢凿精雕细刻,稍有不慎,便会破坏化石的完整。因此,既要胆大,又要心细。有些关键部位化石取不下来,就得连同岩石一起用石膏封固,装入木箱,运回研究所再慢慢剥离。

经过几十天挖掘,离营地最近的一号坑位上已露出几只巨型蜥臀类恐龙的尾骨、肋骨、以及盆骨。如果再发现头骨,就可能挖出完整的恐龙了。

我们到达考察队时,中加队员正在继续向岩层深处开掘,寻找着期待中的头骨出现。戈壁烈日下,滚烫的岩石上,铁锤钢钎、粉尘沙石一齐飞舞。一阵干燥的风刮来,沙尘遮天蔽日。象恐龙镶在岩石里一样,人被镶进风沙中。考察队员戏称自己为“半个石匠”。

我来到一号坑位上帮助王海军凿岩石。俗话说:“来得早不如来得巧”,当我掀起一片沙岩时,奇迹出现了,蓦地,一颗深褐色油光锃亮的东西跃入眼帘。只见它半截手指大小,尖椎状,边缘锯齿状,锋利凸起,玲珑剔透。“恐龙牙!”我冒叫了一声。小王凑过来一瞧,立刻认定,大喜过望。加拿大的罗素博士也闻声而来,仔细看后,连声说:“漂亮,太漂亮了!”找到恐龙牙就预示着周围应该出现头骨,一旦找到头骨,便可宣告挖掘出了一只完整的恐龙。由于我国目前只有一只完整的巨型恐龙,世界上也不多,因此,这意味着这次考察将取得轰动性成果。如此看来,恐龙牙实属宝中宝,怎不令人高兴!

珍贵的恐龙牙被一个外行发现,一时成为考察队的趣闻。赵队长打趣地说:“想不到你才到考察队,转眼竟成专家了。”

鬼谷寻龙

- 戈壁边缘分布着红褐色的台地便是侏罗纪地层I

听说要去寻找新的化石点,我相随而去。离基地约30公里远,有一处沟谷台地群。红褐色的岩石被风雨剥蚀、雕琢得奇形怪状,使人感觉“突兀压神州、峥蝾如鬼工”。进入其中,象迷宫一般。风来时,贴着地皮,带着尖历的啸声,掠过山口,灌进沟谷。风停后又死一般寂静,听得见自己的喘息声。被千年风沙吹削成的万千土丘,上边结着一层硬壳,脚踩下去,却是软绵绵的。硬壳上脸盆大小的圆盘状灰岩满目皆是,正在风化。大概唐朝诗人岑参曾路过这里,留下了“一川碎石大如斗,随风满地石乱走”的名句。我站在这怪异的地貌中,几翻产生幻觉,竟怀疑自已是否登上了月球或是别的什么星球。

也许将来这里能象加拿大、美国一样,建立起恐龙公园。但此时,这里更象恐怖电影中的鬼谷。

- 赵队长鬼谷寻化石,手指处是恐龙骨骼。

“我带你去找化石”,赵喜进副队长招呼我。赵队长50出头,1960年毕业于莫斯科大学地质系古生物专业,曾从师于我国古脊椎动物研究的开山祖杨钟健先生。目前,与考察队董枝明队长一样,已成为我国这一研究领域造诣较深的学科带头人。近三十年来,他屡进新疆,找石油、寻化石,是著名的新疆通。这次考察,一个多月的风餐露宿,学者风貌巳荡然无存。黝黑的手臂上爆起一层干裂的白色皮屑,蓬头垢面,只有眼神闪现着睿智和机敏。

我们沿着谷地前行,除了满目荒漠,我看不出门道。赵队长指点说:“找化石要凭经验和感觉,外加运气,是偶然和必然的结合”。“你瞧那边”,赵队长说着向远处一指。手指之处是一片灰黄色的高岗地。“那是白垩纪地层,没有我们要找的恐龙,根本不必去耽误时间。”踏着松碎的沙砾,听着他的指点,渐渐地,在这片不毛之地上,我也懂得了一些勘探知识。我们脚下是侏罗纪地层,红褐色岩石为其特征,不时有隆起的岩椎,叫做自然暴露。恐龙化石往往就从中暴露出来。此外,还要眼观六路,周围台地上冲下来的岩石碎块,科学家谓之“探子”。它们能指示出山中的埋藏物。赵队长细心观察着这一切,很有把握地说:“前方约二百米宽的侏罗纪地层中,一定有恐龙。”果然,我们在间隔不远的几个自然暴露中发现了几簇灰白色恐龙化石。有些因来的时间过晚业已风化,但其中一处横露着一条约3米长的颈椎骨,旁边还散落着肋骨碎片。赵队长高兴地说:“这一处有挖掘价值,这次如果时间来不及,就留待将来再说。”说着,用石块垒起—个记号。“将来再说?!”我疑惑地问:“将来,谁能在这荒野中找到这个不起眼的记号?”“一般说来没问题,干我们这行的有一种由经验积累而成的特殊记忆”。

晚8点了,夕阳正在接近地平线,落日的余辉染红半边天。在日光斜照的归途上,暗红色的鬼谷显得更加神秘莫测。古生物学家丰富的地理知识和惊人的记忆力令我钦佩。我想,即便是登上外星球,他们也不会迷路吧?

老鹰沟迷路

“基地呼叫老赵,我们听见你的声音,请报告方位,我们正准备营救。”夜幕已降临,戈壁漆黑一片。焦急的人们围着董队长,聚集在电台周围。电台里不时传出微弱的求援声。

远出寻找化石的小分队由赵副队长带领,两辆车清晨出发,到老鹰沟去了整整一天,至今未归。车上除了中国队员外,还有四名加拿大队员。谁都知道,在荒无人烟的戈壁上迷路意味着什么。

- 寻找化石

号称新疆通的赵队长竟迷了路,此事颇蹊跷。事后我问他,赵队长说:“1984年我曾去过老鹰沟,那个地方地图上找不到,当时看见几只饿鹰在上空盘旋,就起了这么个名字。我自认为去过,准能找到。谁知道离开营地后,越走越糊涂。在戈壁中转了一上午,没找到老鹰沟,却意外地闯进了熟悉帐蓬沟,这才知道错了方向。”

这两年,新疆到处钻探石油。勘探车在戈壁沙漠中压出很多叉路,稍不留神,便会误入歧途,一个往返便是几十、上百公里。

“路吗?那一带根本没路,尽是沙窝子。沙窝子是戈壁向沙漠转化的特殊地貌,砾石硬壳下便是浮沙,车很容易陷进去。同时,那一带丘陵很多,车开进去,兜几个大圈子便转了向。我们想顺老车印开回去,但老车印也混在石油勘探的车印中,想借石油勘探车的光,却掉进了它和丘陵罗织成的迷魂阵中。”

“心里当然很紧张,离基地起码有两百公里远,只有50公里通话距离的报话机失去作用。水和食物也没有了,司机王平不断警告,再跑几圈冤枉路,汽油用完,便鸣呼哀哉了。”

“加拿大队员吗?到下午,他们也泄气了。个个沉默不语,也难怪他们,加拿大就没有这么险恶的地形。如果停了车,人根本走不出去,你想想,烈日下,火盆里,走不了多久,人便会脱水,坐以待毙。”

“我心里发慌,还得给大家鼓气。为节省汽油关了空调,打开车窗通风,结果灰尘钻进来弄得每个人像灰堆里爬出来一样。又闷又热又急,罪受大了。我好几次下车探路,辨认方向。最后咬咬牙,凭着一种直觉,让车往东北方向开,大不了开到中蒙边界上。那也比兜圈子强。真没想到,这感觉带来了转机,太阳落山前,在汽油警示灯燃亮的最后关头,我们遇到了一条熟悉的车印。不久便听到了基地的呼叫。绝路逢生,加拿大队员忍不住直划十字。一位叫詹尼斯的看了看表,庆幸地对我说:“上帝保佑,我们整整坐了12小时车!”

“车到了基地,汽油也正好没有了,真玄啊!”

听完赵队长的回忆,我想起几年前在荒漠中迷路,为科学而献身的彭加木。感慨地对赵队长说:“野外考察真不容易,事情过去了,但留下的是后怕!”赵队长却不以为然地笑了,那样自然,又那样自豪。我突然明白了他的心境,对于勇敢的探索者,当历险成为回忆时,往往会变为美好的一瞥。在惊险中,人的勇力和智力得以检验,可不可以说科学考察队员身上最能显示出人类战胜自然的这两种伟力呢?

戈壁水贵如油

未进戈壁,听人说:“戈壁沙漠油换不来水。”半信半疑,进入戈壁才真有体会。

- 苏吉泉拉水

戈壁考察,队员们每天要经受炎炎烈日与频频风沙。还有,就是水的困难了。考察队营地周围见不到一条河、一池水。专有一辆卡车到80公里外中蒙边境上的克拉美丽山中拉水。那里有口苏吉泉,号称救命泉,是最近的水源。来回一趟整整一天,拉来的水省吃俭用也只够用两天。因此,每人每天只有半盆水洗脸刷牙。水是咸的,牙膏肥皂都不起沫。起先,我还每天洗脸。后来发现刚洗干净,风沙一来,又成了土人,便索性和考察队员一样,几天不洗脸,风里来土里去,倒也省事省水了。考察队员们笑曰:“重返大自然。”

- 西瓜是戈壁神仙

一天,吃过早饭,为见识那口救命泉,我登上了拉水车。

茫茫戈壁,纵横着干涸的河床。说是河床,实际上与大地平齐,大概千百年也难得有水流过。偶尔,路见一簇梭梭草、骆驼刺。此外,大地上没有一丝生气。进入丘陵地带,仍然是光秃秃的一片。远望过去,象是一堆堆干死的动物遗骨。行程约一半,丘陵中居然出现一股清泉,泉边沙地泛起一层白色碱花,象是镶着银边。停车后,我和董队长走过去,捧起一口尝尝,清凉爽口,只是微涩。董队长对我说:“这水比我们拉的水好喝多了,是不是?”董队长是典型的山东大汉,身材魁梧,性格豪爽,说起话来朴实无华、直来直去。从事野外考察工作,他是再合适不过了,队员们亲切地叫他“老山东”。他也是第一次拉水。说着,我们又痛痛快快喝了几大口。离开时,我很奇怪,这里只有一半路程,为何不在这里拉? 也许……?很纳闷。

到达苏吉泉已是中午。不看则已,一看大失所望。没想到跑了半天路看到的竟是这么一个小小水坑,水流充其量只有自来水管一样。水色混浊还微咸。装水休息时,一位藏族老人路过,与我们攀谈起来。他住在附近已有十多年了,他告诉我们,这一带只有这么一口泉水。山那边倒有一口泉,但不能喝,男的喝了要变性,女的喝了不生娃。我们一听不觉愕然,蛮荒之地怪事多,但也不敢不信。董队长随即提到我们途中遇到的那口泉.只见老汉饱经风霜的脸上堆起了异样的神色,忙说:“喝不得,我知道,那是××泉,喝了女的不生娃! ”老汉的声音并不大,然而传到我这里却如雷贯耳,竟自觉得胃里有些灼热。怪不得那水边泛白,董队长和我面面相视,想说什么,却相对哑然。

十来个人一小桶、一小桶将水装进卡车上的十来个大汽油桶。足足用了三个小时。一路颠簸回到营地,碰碰撞撞又磨漏了一个汽油桶。戈壁水少,能喝的水更少.戈壁水贵,确实如油。

友谊结硕果

说起来难以置信,但确实,中午,我量了,帐蓬里温度高达67度,如同烤箱一样。光秃秃的戈壁没有一块阴凉可躲避如火的毒日。午休.一些人躲在汽车底盘下,另一些人则只能任由太阳的灸烤,接受日光和风沙浴。使中国队员瞠目的是:有几位加拿大队员居然躺在帐蓬里。

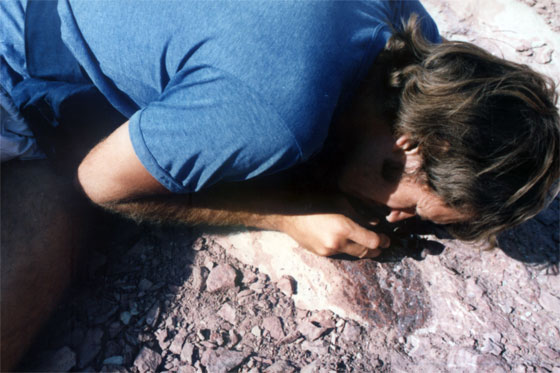

- 罗素博士在研究出露的恐龙化石

日复一日,考察队们晒得黝黑,按时下西方标准,可算得有闲阶层。只不过.他们远比不上那些富翁躺在沙滩上度假来得惬意。

科学家有着不同常人的苦乐观。爱因斯坦说过:“推动我进行科学工作的是一种想了解自然奥秘的抑制不住的渴望。”科学家的理想、追求与欢乐在事业中,而这事业往往建筑在极端恶劣的工作和生活环境上。

中加队员十分珍惜这次考察,他们几乎是带着一种狂热投入工作。罗素博士是加方负责人,高大结实的身材,温文而雅。虽然50多岁了,干起活儿来却和小伙子一样,抡大锤、搬大石头,一上工地便一刻不停。起先,我以为他是加方的技术工人,后来经董队长介绍才知道他是国际上的知名学者,曾主持过多次国际会议。通常,在营地里看不到他的身影,即便是远出归来,只要有点空闲,他也要匆匆赶到最近的一号坑位。他像是钉在工地上,总是默默地争抢最困难的工作去做。抡起大锤,他诙谐地说:“这是我爷爷辈使用的,到父亲辈已经不怎么用了,想不到我又用上了。”他热爱中国,每天都要学几句中国话。晚饭后,中加队员常围坐一起,愉快交谈。这时,他一遍又一遍学说中国话,不准确的发音和认真的表情逗得大家开心不已。

- 包饺子难于挖恐龙

工作、生活条件虽然单调而艰苦,但共同的事业和由此产生的甘苦,使得中加队员之间充满团结和友爱。为调节单调的生活,为庆贺工作中的每一步进展,中加队员经常自发举行联谊会。大家起哄开玩笑,跳在一起,乐在一起的情景,那种不分肤色,相亲相爱的情谊,激动人心使人难忘。

科学研究没有国界,两国科学家密切合作,使得这次考察取得一批重大成果。就在我即将结束采访离开考察队时,我有幸看到,中加考察队在沉寂了千万年的将军庙戈壁中,发现并挖掘出一批珍贵的恐龙化石,这是生活在晚侏罗纪的巨型蜥臀类恐龙化石。据现场初步分析,其中有一条巨型食草龙比我国最大的马门溪龙还要大,称得上是世界上屈指可数的最大的恐龙化石之一。

除此之外,还挖掘出一批与恐龙同期伴生的古脊椎动物化石,其中已有一只古鳄被判明从未在当地发现过。所有这些化石都将装箱运回北京作进一步研究。在我依依不舍告别考察队时,董队长对我说:“挖到化石仅仅是戈壁探宝的第一步,回到北京,从这些化石中将会得到更多重大发现,到时候请听我们的好消息吧。”

- 联谊会

短暂15天的随队采访很快过去了。

飞机离开乌鲁木齐机场,不久,机翼下便出现那灰色的熟悉的荒漠地貌。纵横交错的干涸河道像散落的干枯树枝。片片浮云,飘然投影在苍茫戈壁和星罗棋布的丘陵台地上。在这片大漠的一个角落,中加科考队员仍在严酷的自然环境中,默默地工作着,直到寒冬来临。

他们远离喧嚣的城市,温暖的家庭。一连数月,头顶蓝天,脚踏荒漠,风餐露宿,劈山凿岩,呼唤着沉睡的恐龙。在考察队员身上你能很容易感受到献身科学的忘我精神,同时也能体会到人类在自身发展中始终保持着的对自然的眷恋。

人类在向前探索的同时,需要聆听生物发展的历史回声。曾主宰地球达一亿多年的恐龙毁于一旦,解开它的起源、发展和消失之谜,对于今天主宰自然的人类,有着重要的启发和借鉴意义。中加考察队的科学家们为着人类美好的明天,克尽职守,与苍茫的戈壁,与沉睡的恐龙进行着艰难的对话。我从心里对他们以及他们从事的事业充满敬意!

刊头设计柯铭良